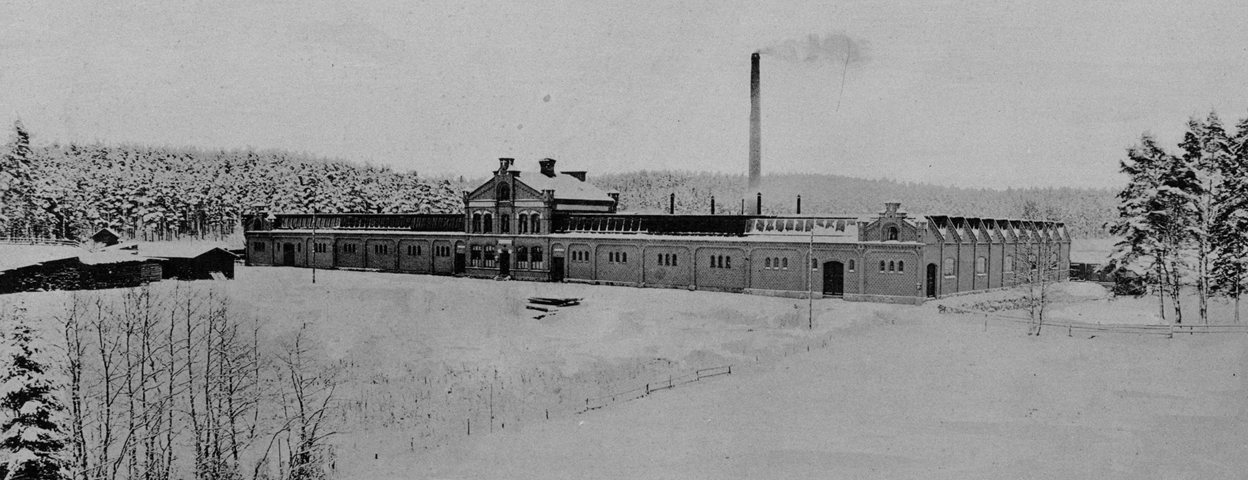

Die Firma „Vagnfabriksaktiebolaget I Södertelge“ (Waggonfabrik Aktiengesellschaft in Södertälje) wurde 1891 mit Unterstützung von Surahammars Bruk gegründet – zu einer Zeit, als Eisenbahnen in Schweden als größte technische Errungenschaft galten.

Heute – mehr als einhundert Jahre danach – ist Scania immer noch am selben Ort ansässig und als erfolgreicher Hersteller von Lkw, Bussen und Motoren tätig. Ganze 30 Jahre dauerte es, bis das Unternehmen seinen Fokus gefunden hatte, dem es bis heute treu geblieben ist.

Vabis two-axle railway wagon, produced 1893.

Södertälje, Sweden.

1850

Eisenbahn-Boom

Navvies

Working on the double track between Stockholm and Uppsala.

Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge stood for the Waggon Factory in Södertälje Ltd. Its owners were pinning their hopes on the flourishing market for railway rolling stock.

Trotz der ungünstigen Geografie des Landes (2.000 Kilometer von Norden nach Süden) und der allgegenwärtigen Armut baute der schwedische Staat zwischen 1850 und 1900 ein dichtes Netz von Vollspurstrecken, die das ganze Land erschlossen – bis hin zu den dünn besiedelten Gebieten hoch im Norden. An diese Hauptadern angebunden waren zahlreiche kleine Privatstrecken, bei denen es sich oft um Schmalspurlinien handelte.

1860

Armut und Emigration

Schweden war ein armes Agrarland, dessen Industrialisierung weit hinter der von England und anderen Ländern hinterherhinkte. Anfang der 1840er-Jahre wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Etwa zur gleichen Zeit begannen in Südschweden gewaltige Eisenbahnbauvorhaben.

In den 1860er-Jahren wurde das Land von wiederholten Missernten und Hungersnöten geplagt. Die demokratische Entwicklung verlief nur schleppend, sodass die breite Bevölkerung machtlos blieb und keinerlei Einfluss hatte. Die Folge war eine Auswanderungswelle. Zwischen 1850 und 1920 suchten mehr als 40 Prozent der Bevölkerung ihr Glück im Ausland – vor allem in den USA.

Swedish emigrants on their way to the US.

1890

Motorisierte Fahrzeuge

Auf staatlicher Seite erwartete man, dass das neue Schienennetz die Entwicklung beflügeln und der Schwerindustrie in entlegenen Gebieten neue Chancen eröffnen würde.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine enorme Nachfrage nach Schienenfahrzeugen, und zahlreiche Akteure suchten ihr Heil in dieser Zukunftsindustrie.

1900

Rückläufiges Schienengeschäft

Der Eisenbahn-Boom ließ zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach. Der Grund: Die Nachfrage nach Schienenfahrzeugen war gesättigt.

Aus diesem Grund richtete die Geschäftsleitung von VABIS ihre Aufmerksamkeit nun auf die Automobilbranche und eröffnete 1907 in Södertälje eine neue Fabrik, die ausschließlich „Standardfahrzeuge“ und Motoren produzierte. Die Motoren wurden auch als Industrie- und Schiffsmotoren verkauft.

Vabis first factory and head office

Södertälje, Sweden 1907

1907

Zwei Ansätze

Vabis 1903 and Scania typ A.

1990

Die VABIS-Ingenieure ließen sich einiges einfallen: 1907 wurde der erste Lkw mit einem Kipperaufbau produziert. Hinzu kamen Busvorläufer, bei denen es sich um Lkw mit austauschbaren Passagierplattformen handelte.

Doch da das einst blühende Schienengeschäft kein Geld mehr abwarf, erwies sich die Investition in eigene Konstruktionen und in die neue Fahrzeugfabrik als Desaster.

Im Gegensatz dazu hatte man sich bei Scania dafür entschieden, Fremdkonstruktionen zu nutzen und eingekaufte Komponenten zu montieren – eine Vorgehensweise, die geringere Anfangsinvestitionen erforderte.

Von 1902 an verkaufte Scania mit Erfolg Pkw an die Kunden. Die Produktionsanlagen wurden erweitert und 1908 begann eine ernsthafte Lkw-Produktion.

1911

Mit vereinten Kräften

Der Erfolg in Malmö veranlasste den Scania Geschäftsführer Per Alfred Nordeman dazu, sich nach Expansionsmöglichkeiten umzusehen. Fündig wurde er bei VABIS in Södertälje. 1911 fusionierten die beiden Unternehmen zu Scania-Vabis.

Alle Motoren, Autos, Motorwagen und leichteren Fahrzeuge wurden in Södertälje gebaut, während sich Scania in Malmö auf Lkw und andere schwere Fahrzeuge konzentrierte. Die Verkaufszahlen schossen in die Höhe und schon bald war man in der Gewinnzone.

1920

Der Krieg fordert seinen Preis

Der erwartete Aufschwung nach dem Ersten Weltkrieg blieb aus, und wegen der folgenden Deflation drohte Scania-Vabis ein Fiasko. Umfangreiche Investitionen in die Produktion und in die Beschaffung von Rohstoffen wie Stahl erwiesen sich als zu kostspielig.

Das Konzept des Unternehmens bestand darin, es mit der Massenproduktion ausländischer Mitbewerber aufzunehmen. Doch als dann die Einfuhrbeschränkungen fielen, wurde der schwedische Markt mit Billigfahrzeugen aus dem Ausland überschwemmt. Gegen eine so heftige Konkurrenz hatte Scania-Vabis nicht den Hauch einer Chance.

1920

Neue geschäftliche Ausrichtung

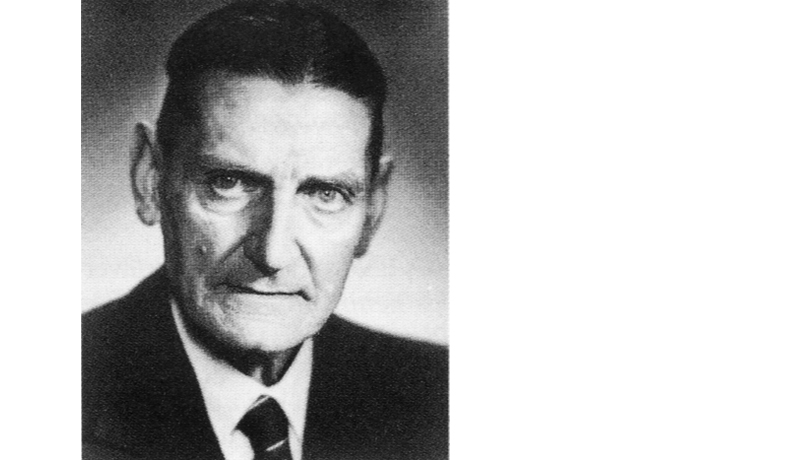

Gunnar Lindmark,

Managing director at Scania-Vabis.

Für Scania-Vabis begannen die 1920er-Jahre mit einer schweren Krise. 1921 wurde die Gesellschaft aufgelöst. Der Firmenname blieb erhalten, und kurz darauf nahm Scania-Vabis wieder den Betrieb auf. Gunnar Lindmark wurde neuer Geschäftsführer. Gemeinsam mit Chefingenieur August Nilsson leitete er eine lange Phase der Stabilität ein.

Die gesamte Produktion wurde nach Södertälje verlegt. Das Unternehmen konzentrierte sich auf schwere Lkw und Busse, ohne dabei in direkter Konkurrenz zu importierten Allerweltsfahrzeugen zu stehen.

Parallel dazu entwickelte August Nilsson mit seinen Leuten eine Reihe von Motoren mit hängenden Ventilen.

1920

Persönliche Beziehungen

Außerdem entwickelte das Management neue Formen der Konstruktionsarbeit. So schloss man sich beispielsweise mit potenziellen Kunden zusammen, deren Ingenieure besondere Anforderungen an die betreffenden Fahrzeuge stellten.

Bei diesen Kunden handelte es sich nicht selten um „behördliche“ Institutionen, wie zum Beispiel die staatliche Eisenbahn, die Straßenverwaltung oder die Post. Das Management von Scania-Vabis freundete sich mit seinen Kunden an, und die Kommunikation von Ingenieur zu Ingenieur machte vieles einfacher. So wurde Scania-Vabis zum Spezialisten für Transportlösungen nach Maß.